2024年8月8日下午,广西师范大学历史文化与旅游学院教授、博土、博士生导师,华南边疆考古研究中心主任、王城博物馆馆长、桂学博物馆副馆长陈洪波教授应广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)邀请,为广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)业务人员、文博同行、广州地区部分高校师生和观众作了题为《岭南地区“新石器化”的进程——基于石斧、石锛的考察》的学术讲座。这是配合展览“寻迹羊城——2023年广州考古新发现”的系列学术讲座,也是广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)“考古广州•名家讲坛”2024年第5讲。

陈洪波教授讲座现场

讲座纪要如下:

本次讲座内容缘于陈洪波教授2017年的国家社科基金一般项目《岭南地区新石器化的过程考古学研究》,项目已结项,成果鉴定等级为“优秀”,在此研究基础上,陈教授又新增了一些心得和思考,促成了本次讲座的分享内容。主题开讲之前,为更好理解岭南地区新石器化的进程,陈洪波教授提示了三个关键性概念:(1)“新石器化”,是指人类从旧石器时代或中石器时代到新石器时代的转变过程,虽有诸多因素,但其核心在于农业化,代表了从狩猎采集到农业再到工业的经济基础变革。(2)“龙山化”,是1959年张光直先生在博士论文中首次提出的概念,对此概念的理解核心应是中国早期农业文化的传播。(3)岭南“中国化”,是赵辉先生最早提出,认为在不同的历史时段岭南地区和北方地区一直存在或疏或密的文化交流,而理解这一概念的核心应是中国早期农业文明的扩张。

引言

石斧、石锛在岭南地区新石器时代磨制石器群中居于核心地位,从石斧和石锛入手,可以很好地考察岭南地区新石器化的整个过程,认识其特点,划分其阶段,特别是辨识出其中蕴藏着的区域历史突变事件。通过观察,岭南地区新石器时代的石斧、石锛有着出现年代较早、延续时间长、各类型遗址中普遍存在、属于基础性万能工具、甚至演化出兵礼器功能等特点。岭南地区石锛是最早出现的磨制石器,逐渐演化出石斧,在新石器时代末期石斧又演化成石钺。

一、石斧与石锛的区别和联系

石锛和石斧之间的区别在于磨刃方式和装柄方式的不同。一般认为,石锛是单面磨刃,装柄时刃部和木柄垂直;石斧是双面磨刃,装柄时刃部和木柄平行。

石锛和石斧均为木工工具,属砍伐类器具,但石锛比石斧的功能更为广泛,不仅可劈砍,还可“平木”即修整平面,可用于加工房屋构件、制造船只等。通过对岭南史前考古资料的观察分析,可以认为石锛是最早出现的磨制石器,逐渐演化出石斧,年代越早的遗址,这两类器物的区别越不明显,单面磨刃的现象越突出,譬如上山遗址的石锛在数量上明显多于石斧。

二、岭南地区新石器时代石斧、石锛的考古发现

以两广地区出土史前石锛、石斧的考古学资料为例,于岭南地区而言,新石器时代早、中期的考古发现集中在岭南西部即广西地区,新石器时代晚期的考古发现集中在岭南东部,包括珠江三角洲咸头岭文化、广西顶蛳山遗址第四期等,新石器时代末期的考古发现多见于粤北石峡文化、珠江三角洲涌浪贝丘遗址等。

柳江流域以白莲洞、鲤鱼嘴遗址为例,这两处均为岩厦遗址,年代相当,出土器物类型也类似,白莲洞第四层文化层出土新石器时代早期石锛、石斧,距今1.2万年,属岭南地区最早,其中石锛体型较小,但磨制精美。观察白莲洞和鲤鱼嘴新石器时代早期磨制石斧、石锛的发展,是由磨制刃部(从单面磨到双面磨),发展到通体磨光,即先在扁平砾石较薄一侧局部磨刃,发展到在粗制的石器上单面乃至双面磨制,最后发展为通体磨光。

漓江流域以桂林甑皮岩遗址为例,甑皮岩第三期遗存出现锛形器,第五期走向成熟,甑皮岩的遗存中最为重要的两点,一是发现了中国最原始的陶容器,二是发现了保存良好的蹲踞葬,有研究表明属澳洲-巴布亚人种,这种葬式可能是岭南地区澳巴人种的葬俗。

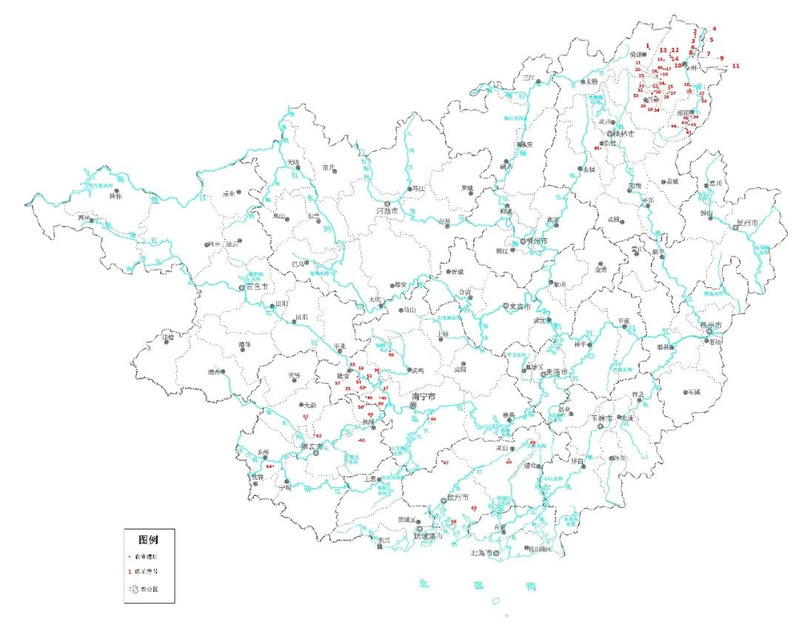

桂北山区以资源晓锦遗址为例,晓锦遗址是一处山坡遗址,出土了石锛、石斧、石钺等成熟磨制石器,同时发现了大量水稻遗存,体现了典型的农业文化。从地理环境看,晓锦遗址所在的桂北山区与湖南邻近,属长江流域,除晓锦遗址外,桂北地区同时代山坡遗址还有很多。

广西史前农业遗址·桂北同时代山坡遗址分布图

(陈洪波教授制图)

红水河流域以都安北大岭遗址为例,该遗址是一处史前石器加工场。红水河流域台地遗址,可分三期文化遗存——第一期为北大岭早期,磨制石器有斧、锛,主要是刃端精磨,小部分通体磨光;第二期以坡六岭为代表,出现磨制较为精致的小型斧、锛;第三期为北大岭晚期,以通体磨光的石斧、石锛、石铲居多,流行双肩石器。

右江流域以百色革新桥遗址为例,该遗址也是一处史前石器加工场,分四个文化层,均出土磨制石器,以石锛、石斧为主,种类和数量多。第一层至第三层属新石器时代,第一层年代距今约6000年,属新石器时代中期偏晚,距今6000年前后恰好是岭南地区新石器文化发生突变的一个关键时期,磨制石器突然增多就是一个重要表征,第二、三层年代为距今5500年。

西江中游以顶蛳山文化贝丘遗址为例,该遗址可分四期遗存:第一期,未发现斧锛类器物;第二、三期(即顶蛳山文化时期),石斧、石锛等磨制石器发达,使用痕迹明显,表明这个时期斧、锛类工具用途广泛而重要;第四期,石器简陋,没有农业文化迹象。据研究,西江中游的顶蛳山文化贝丘遗址,以渔猎采集为主要生业方式,有肢解葬习俗,可能是屈肢葬变种,亦属澳巴人种,定居聚落,陶器、石器发达。

桂南沿海的考古发现主要是北部湾海滨贝丘遗址,这些遗址大都被破坏严重,其中社山遗址保存相对良好,早年考古调查时在北部湾海滨多个地点发现大量斧锛类石器,加工粗糙,认为年代早、延续时间长。据推测,贝丘类考古遗址从早到晚都有,有些可能很晚。

粤北山区以牛栏洞遗址、石峡遗址为例。牛栏洞遗址出土有较早的打制斧形器,也有较晚的磨制石斧、石锛,发现了岭南新石器时代最早的水稻植硅体,是一个典型的旧、新石器时代过渡期遗址。石峡文化出土的石斧、石锛已经是成熟的农具和木工工具,多样化和专门化的特征明显,磨制精细,是农业文化进一步发展的结果;同时,石斧、锛已经礼仪化,演化出了专供随葬使用的玉钺和玉锛。石峡文化的这种文化现象,在岭南地区实际上是不多见的,被认为是发展程度较高的良渚文化迁徙到岭南的结果。除了石峡遗址外,还有清远岩山寨遗址、广州甘草岭遗址、茶岭遗址等石峡文化遗址,墓葬多为仰身直肢葬、二次葬。

珠江三角洲有咸头岭等遗址为代表,其中咸头岭文化年代较早,石器包括打制和磨制,磨制石器包括长身斧、梯形石锛、双肩石器等,还见彩陶、白陶、兽面纹等文化特征,可能跟湖南大溪文化有一定的联系。咸头岭文化之后是涌浪类文化遗存,石器种类较多,有长身锛、斧、有肩石器、钺、铲、凿、镞等,涌浪类文化的石钺与粤北的石峡文化石钺形制相同。再之后,还有虎头埔文化、横岭类型等遗存。

福建东南沿海的新石器时代晚期以壳丘头文化为代表,壳丘头文化的石器包括打制和磨制两种,以磨制石器为主,打制石器次之,磨制小型锛很多,也有打制石锛,呈现出海洋文化的特点。红衣陶、刻划纹陶、稻黍、人骨等材料显示出与南岛语族的关系。

根据植物考古研究结果优化了的东亚农业人群迁徙路线图

三、岭南地区史前石斧、石锛形态和功能的演化及其与经济和社会的关系

根据过程考古学的研究思路,可以从岭南地区史前石斧、石锛形态和功能的演化窥见其与经济和社会的关系。

(一)旧石器时代晚期/旧、新石器时代过渡时期

参考柳州白莲洞的考古资料,砍砸器中衍生出一种砍斫和挖掘功能更强的端刃砍砸器,端刃砍砸器进一步演化出锛形器和斧形器。根据演化路径推测,锛形器的出现应在斧形器之前,因为锛形器的形制和端刃砍砸器更为接近,基本上都是单面打制。斧形器当是在锛形器的基础上进一步演化出来的,即从单面打刃发展到双面打刃。

之所以演化出这些新的功能,说明人类的生活方式在旧石器时代晚期已经有了新的变化。首先是流动性降低,定居程度提高;其次是生业方式的变化,更新世末期,随着环境改变,古人类食谱大大扩展。

在旧、新石器时代过渡时期,石器磨制技术的出现,成为两大时代分野的最重要标志之一,这是技术上的重大进步。石斧、石锛磨刃技术的出现与古人类群体流动性降低、定居程度提高有密不可分的关系。石器的磨制需要较长的时间投入,固定的配套设施(砺石等)和环境(要有水和磨剂)。从旧石器时代晚期到新石器时代,越来越多磨制石器的出现,说明了人类定居程度的逐步提高。

(二)新石器时代早期

参考桂林甑皮岩的资料,从石锛、石斧的发展来看,新石器时代早期岭南是典型的狩猎采集经济,流动性仍然较强,没有形成稳定的定居生活,缺乏对于磨制石器这类农业工具和木工工具的大量需求。但新的生活方式正在开始,到了新石器时代早期之末,以磨制石斧和石锛为代表的新的石器群逐渐形成,真正的定居随之形成。

(三)新石器时代中期

参考西江中游顶蛳山文化遗址群的资料,顶蛳山遗址发现有房屋遗存、成片的墓葬以及大量食余螺蚌堆积,定居、建房、造船、渔猎采集的需要促进了这个时期磨制石器的高度发展。建造船只和修建房屋对石锛和石斧等木工工具的需求量很大,这是顶蛳山文化石锛和石斧大量出现的主要背景,与农业无关。

(四)新石器时代晚期

这个时期黄河流域和长江流域已经开始了文明化的进程,文明因素大量出现,如铜器、城址、礼器等。

参考粤西山地、北部湾沿海、粤北山区、桂北地区等地资料,岭南地区这一时期的遗址比中期密集得多,建立在渔猎采集经济基础上的区域文化发展程度越来越高,社会出现复杂化迹象。在石器技术上,以石斧、石锛为核心的磨制石器群,在社会需求刺激之下,其类型有了多样化发展,最突出的是出现了具有岭南特色的有肩石器和有段石器,以及二者相结合的有肩有段石器。这些石器伴随农业社会的到来,最早出现在新石器时代中期,在晚期得到高度发展。

石器制作出现了专业化的迹象,出产优质石料的不少地方形成了石器制造场,其产品交流到相当广大的区域,岭南地区形成了物质和技术的远程交流网络。广东南海西樵山、广西百色革新桥和都安北大岭等,都是重要的石器制造和交流中心,覆盖了各自所在地理单元。

岭南新石器时代晚期的遗址可以分为两类,一类是高级“渔猎采集”辅之以初级食物生产的一种混合型经济形态,即以植物采集为主,狩猎、渔猎和家畜饲养为辅;另一类是来自长江流域的入侵——稻作农业人群。后者参考晓锦遗址,其遗存与岭南固有的渔猎采集文化完全不同,晓锦的石斧、石锛等磨制石器非常成熟而系统,是典型的农业文化的产物;出土了石钺,这是石斧从生产工具演变为武器的典型代表;还出土了石镞,说明了这支外来农业文化的侵略性和战斗力。

(五)新石器时代末期

参考石峡文化时期遗址,在斧、锛的基础上,衍生出很多重要石器类别,在生活中发挥出重要作用。首先是大量的石䦆,形似石锛,当是在石锛基础上发展出来的,形体比作为木工工具的石锛要大很多,主要起到掘土功能,是典型的农业生产工具;其次是大量石锛,包括有肩石锛和有段石锛,当是重型木工工具,可见当时存在很多类似修建房屋建筑这样的需要繁重木工的劳动;再者是不少石钺和玉钺,说明石斧已经从实用工具演化为武器和礼仪用具,这是农业社会发展到了较高程度的证明。

这一时期岭南社会的渔猎采集文化传统格局被打破,稻作农业文化逐渐成为岭南史前社会的主流,狩猎采集文化逐步退出历史舞台。

新石器时代最末期,参考桂南大石铲文化,是典型的农业文化,大石铲实际上起源于前期的双肩石斧,是在农业高度发展的需求下催生出的一种生产工具。随着社会的发展和祀祭仪式的需要,有一部分巨型石铲演变成专用于祭祀以求农业与生育丰产的礼器。

四、岭南地区新石器时代的整体图景

通过考察石斧、石锛的各个演化阶段,结合多学科研究成果,可以串起岭南地区新石器文化发展的完整脉络,也可以初步复原岭南新石器时代的整体图景。

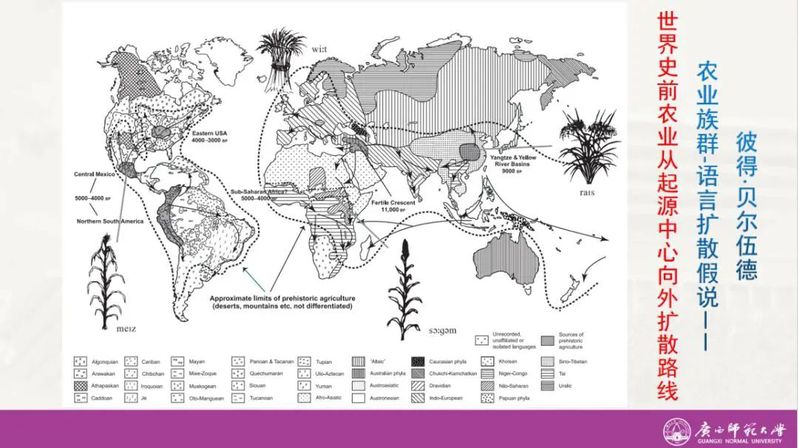

从世界范围来看,彼得·贝尔伍德提出“农业族群-语言扩散假说”,认为新石器文化的扩张,族群迁徙是唯一解释。而世界史前农业从起源中心向外扩散,存在六大农业起源中心,其中东亚地区的农业起源中心则位于黄河、长江流域。

世界史前农业从起源中心向外扩散路线示意图

从中国范围来看,童恩正先生从细石器、石棺葬、大石墓-石棚、石头建筑遗迹等方面论述了我国从东北至西南的“边地半月形文化传播带”;赵辉先生提出了更具体的“两个半环”观点,北半环与“童恩正线”基本吻合,主要以环外影响环内,南半环与南岭线基本吻合,但主要是环内向南方单向传播的状态。贝尔伍德也提出过类似观点。由此可以大致分出“东亚农业起源核心区”和“核心区之外的边缘地区”。

从中国南方范围来看,史前岭南与岭北被视为文化与人种的分野,岭南以狩猎采集经济为主导,岭北则以农业经济为主导;岭南多属澳巴人种,流行屈肢葬,岭北则属东亚农人,多仰身直肢葬。直到距今6000至5000年前,随着文化与人种的交融,形同查尔斯·海厄姆教授所称的“摩擦区”一样,岭南与岭北的分野被打破。许永杰教授的考古学研究,以及白乐思先生的语言学研究,支撑了这点。

以植物考古的视角看,农业核心区向边缘区扩散可能有三条路线:(1)西线,与童恩正所说边地半月形文化传播带有关,就是从西北沿着青藏高原的东缘,穿过高山河流到达东南亚。中国北方以粟为代表的人群,可能正是沿着边地半月形文化传播带到了东南亚,所以东南亚的粟出现较早。(2)中线,与许永杰所述距今5000年大迁徙的南线相吻合,就是从长江流域、岭南地区,穿过越南北部,途径红河三角洲,至泰国的平原地带。这条路线代表了稻作农业的传播。(3)东线,主要是沿海航行路线,可能东南沿海通过海路迁徙到了越南南部,但资料目前比较薄弱,有人认为是海上丝绸之路的先声。

以基因考古的视角看,三条扩散路线的走向也有异曲同工之妙。关于南岛屿族起源于扩散的语言学证据也指向,中国史前农业人群携带石锛走向太平洋。

讲座之后,观众积极与陈洪波教授就石锛与石斧的功能、演变过程等问题进行了互动交流,反响良好。

来源:广州考古_南汉二陵博物馆

整理:梁云诗

编辑:韦芙蓉

校对:曹耀文 李秋晨 蒋志秀 项婷婷 陈凤洁

审核:黄洪流 钟学思